| |

to, con la struttura ordinata, perfettamente equilibrata, del

concerto non descrittivo.

Lo schema di ciascun concerto è preceduto da un sonetto che descrive

le quattro stagioni; pezzo per pezzo frammenti dei poemi sono

stampati sulle parti strumentali, al di sotto dell'episodio a cui si

riferiscono, e i quadri più significativi hanno un titolo,

differenziato, talvolta, in relazione allo strumento a cui sono

associati. Per lo stesso passaggio de La primavera la parte

del violino solo porta l'indicazione: "II capraro che dorme",

quella della viola "il cane che grida".

Vivaldi non s'accontenta di elaborare una serie di composizioni

brillanti, ma conferisce loro un ordine strutturale, tipico del

concerto non descrittivo. Identica è la disposizione generale dei

movimenti: un sonno tra un temporale e una danza campestre,

una pausa di racco-glimento accanto al fuoco tra due tempeste

d'inverno altro non sono che il "largo" o "l'adagio" di mezzo,

inquadrati tra due movimenti vivaci.

I "soli" sono pezzi di virtuosistici, ma evocano anche dettagli

caratteristici, mormorii di sorgenti, canti di uccelli, l'incerto

passo dell'ubriaco, lo scivolare del viaggiatore durante l'inverno.

Questa idea di trattare una musica con un programma, facendola

nel contempo quadrare all'interno delle strut-ture formali rigorose

del concerto, era in sé stessa interessante e nuova. Ciò che ne

accentua l'originalità è la libertà, la fantasia, l'apparente

spontaneità della descrizione sia nei brani virtuosistici

del solista che nel colore dell'orchestra che l'accompagna, o che

gli rispon-de.

Intorno alla metà' del Settecento, Baldassare Galuppi (1706 -

1785), detto il Buranello dall'isola della laguna che gli dette i

natali, era indubbiamente l'operista italiano di maggior successo.

Compositore straordinariamente prolifico, la sua fama, estesa anche

nei maggiori centri europei, si fondò in un primo momento sulle

favole pastorali e sulle opere serie (Gustavo I rè di Svezia), alle

quali si aggiunsero in seguito le opere buffe (L'Arcadia in

Brenta, Il mondo della luna, Il filosofo di campagna), frutto

in primo luogo dell'intensa collaborazione intercorsa tra il Buranello e Carlo Goldoni. |

Ma ancor oggi la produzione melodrammatica galuppiana è a stento

documentabile, in ragione soprattutto della maniera in cui la sua

musica è stata tramandata, attraverso centinaia di partiture

conservate e migliaia di arie tramandate separatamente, musicate più

e più volte e senza alcun riferimento preciso all'opera dalla quale

furono estrapolate.

D'altro canto anche la produzione strumentale di Galuppi è in parte

quasi sconosciuta al pubblico e manca ancora di chiarificazioni

esegetiche.

Durante la sua variegata carriera, fu vice-maestro (1748 - 62) e

maestro di cappella ( 1762 - 85 ) a San Marco, maestro di musica

presso l'Ospedale dei Mendicanti (1740 - 1751) e maestro di coro

all'Ospedale degli Incurabili (1768 - 76); la sua fama operistica lo

portò a soggiornare a Londra (1741 - 43) e a San Pietroburgo (1766 -

68).

Fu parallelamente a queste cariche che Galuppi, nono-stante

intensificasse la sua produzione con il repertorio sacro e quello

melodrammatico, si occupò anche di musica strumentale, scrivendo

concerti, sinfonie, ouvertures, e una cospicua serie di sonate per

strumento a tastiera.

Queste composizioni, pur essendo di buona fattura e in sintonia con

quelli che erano i dettami modaioli imposti dai rinnovamenti

stilistici introdotti maggiormente oltre i territori lagunari, non

presentano novità di rilievo e non possiedono l'importanza e il peso

storico dei numero-si melodrammi creati dallo stesso Buranello.

Ma accanto a musiche forgiate secondo criteri stilistici precisi,

Venezia nel '700 ha visto il dilagare di una letteratura musicale di

piccolo respiro, nota nel genere della "canzone da battello".

denominazione prettamente di marca lagunare, indicante un repertorio

vastissimo, ancor oggi sconosciuto ed inedito.

Memori della Barca di Venetia per Padova (1605) di Adriano

Banchieri, le canzoni da battello (il cui corpus maggiore è

costituito dagli oltre duecento manoscritti conservati nella

raccolta del Museo Correr, attual-mente collocata presso la

Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello) con i loro testi

dialettali suggestivi, ricchi di musicalità, di espressioni

linguistiche raffinate e sottili, intessuti di pennellate e di squarci di vita quoti- |

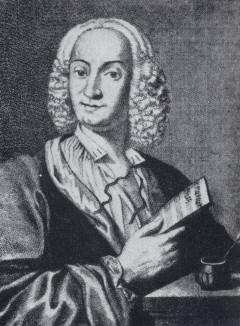

Antonio Vivaldi

Venezia 1678 - Vienna 1741

Il Sonetto intitolato

alla Primavera:

"Giunt'è la Primavera e

festosetti

La salutari gli Augei con lieto canto

E i fonti allo spirar de' Zeffiretti

Con dolce mormorio scorrono intanto.

Vengon coprendo l'aer di nero

amanto

E lampi, e tuoni ad annuntiarla eletti;

Indi. tacendo questi, gli Augelletti

Tornan di nuovo al lor canoro incanto.

E quindi sul fiorito ameno prato

Al caro mormorio di fronde e piante

Dorme'l Caprar col fido can a lato.

Di pastoral zampogna al suon

festante

Danzan Ninfe e Pastor nel tetto amato

Di primavera all'apparir brillante."

|